官方微信服务平台

来源:大公网

2012年一天的下午,同学兼同事的黄老师一脸神秘地找到我,给我看了一个文件,并邀请我参加科技辅导工作。黄老师是一个热心的人,加上我是一个物理老师,科技活动多少与物理挨得上边,所以找到我,我答应了。从那时起,我开始兼职科技辅导工作。

之后的几年,我们辅导工作的模式,主要是“锦上添花”式的。针对学校成绩特别优秀的学生,做短期指导与培训。比如针对学校教室的电风扇积灰难以清理的问题,学生做了一个电动清洁的模型——电动风扇清洁器。再比如针对高中物理教学中“楞次定律”(注:Lenz's law,属电磁学定律)的演示实验不直观,实验结论难以归纳这一问题,学生设计出了改进的实验装置──楞次定律演示器。我们到一间电动机维修店绕制两个600匝的铜线圈,还浸了绝缘漆,在线圈中插上一根塑料水管,让一块强磁体从塑料管中下落,然后用双色的LED灯和灵敏电流表演示感应电流的大小及方向。类似的项目还有很多,每一次项目设计、讨论、实验、再修改方案、再实验时,学生都需要调动自己的知识储备,是一个全身心地进行再创造的过程。

山东章丘四中的创新教育在全国是响当当的。在章丘四中,我听了互动火热的创新课,看到了编写的创新教学教材,看到了大量学生的创造发明、创意作品,看到了定期出版的《创意手抄报》等。四中学生申请的国家知识产权局颁发的专利证,每年竟达到200多件,这对我的内心触动非常大。学校的创新教育要发展,需要面向全体学生。

2016年起,我和黄老师向学校领导提出开设“创新与实践”课程的建议。开始时业务校长不支持,因为高中生的“学习时间”是很宝贵的。当我们说只是学校提供场地,老师义务做讲座,校长才终于同意。两个学期下来,同事们都笑我们蠢,没钱也办事,黄老师听到后有些想放弃了。

我们坚持下去还有一个原因,就是县教研室的陈红莉主任非常支持我们的科学实践工作。在她的大力支持下,我们用一年的时间为课程编写了配套的校本教材(小学三年级到高中一年级)。并且开始大批的组织学生参加《少年发明与创造》杂志社、未来科学家委员会、宋庆龄少年儿童发明奖、明天小小科学家、青少年科技创新大赛等各级各类的比赛,获奖者不再是少数几个人,而是几十人,上百人。更重要的是由于大量同学的高度参与,科技创新、发明实践获全校师生和家长的认可。

.jpg)

经过师生共同的努力,学生的作品在各级、各类科学赛事上取得了优异的成绩。熊珊、熊媛两姐妹拍摄的科学微电影作品,获得了“第七届全国青少年科学影像节”三等奖;曾昕菟等同学的作品成功申请国家实用新型专利;学校的科技创新工作还为萍乡市电视台《九点一刻》栏目进行采访报道;“微光影像制作社”和“微光创客联盟”两个学生社团队伍日渐壮大。看到这个改变,身为科学教师,我深感欣慰!

《老子》中有“合抱之木,生于毫末”,说的是我们做事要一步一个脚印从小的事情做下去。回望过去五年的科技辅导历程,一路走来,点点滴滴,记忆犹新。耳边时常回响起同学们在课堂的奇思妙想,眼前浮现出师生一起制作“作品”时挥汗如雨的场面,彷彿又听到同学们讨论和争吵的声音。作为科学辅导老师,只要能为孩子们创造科学的土壤、空气、阳光和水分,总有一天,创新的种子会生根发芽。

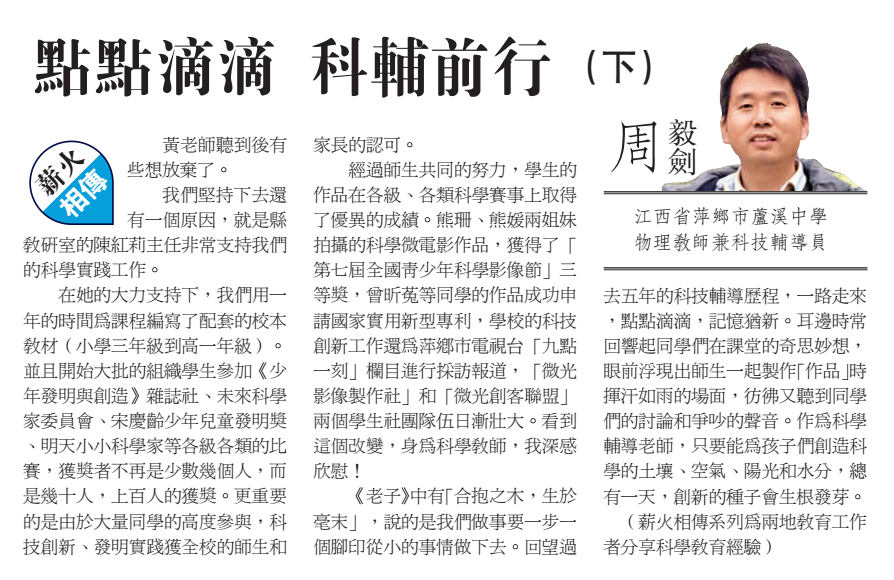

作者简介:周毅剑 江西省萍乡市芦溪中学物理教师兼科技辅导员

《大公报》所开设的《薪火相传》栏目,旨在颂扬师生情谊、教学相长为主题,讲述科技创新、科学教育的故事,引导创新意识和创新思维。作者群体主要是科学教育工作者、科学家,以及在国际和内地科技创新竞赛中获奖的师生。