官方微信服务平台

2019年4月1日, “河南省中小学微电影征集活动优秀作品展播与评析会议”在河南教育报刊社成功举办,这可谓是河南省中小学老师自己的电影盛会。此次活动由小学生学习报社、香港青少年科学院、人民出版社《中小学生微电影课程》编写委员会联合举办。

.jpeg)

自2018年6月 “河南省中小学生微电影制作辅导教师培训班”结束后,148位老师怀揣着微电影的梦想和希望回到各自的学校,立即投入到微电影的拍摄和创作当中。一个月之内,组委会就收到全省各地的老师精心制作的142部作品。经过评委认真严格地评审,107部作品脱颖而出,分别获得一二三等奖,并最终选拔出27部作品,参加此次的展播与评析。

参加展播的27部作品,分为故事片和纪录片,其中校园成长类故事片10部、传统文化类纪录片5部、科技创新类纪录片12部。

香港青少年科学院终身荣誉院长姜冬梅,中央电视台科教频道制片人薛建峰,香港青少年科学院文化交流部主任刘海鹏,为大家带来了一场别开生面、高潮迭起、风趣幽默的精彩点评。他们凭借着自身多年来科学教育、影视创作、拍摄剪辑等方面的经验,通过面对面地交流,使老师们认识到了自己作品的优点和不足,并为作品提出了中肯的修改和提高的建议。

姜冬梅 香港青少年科学院终身名誉院长

薛建峰 中央电视台科教频道制品人

刘海鹏 香港青少年科学院文化交流部主任

专家们点评太精彩了,老师们陶醉其中

大屏幕上的画面轻巧地切换着,老师们的心中却是百感交集,自己辛辛苦苦完成的微电影作品,纵然还存在着许多这样那样的问题,但能有机会得到展播,对老师也是一种莫大的鼓舞和激励。每部作品展播完毕,辅导老师都会被请到台上,为大家分享微电影的创作过程,比起作品本身,更为吸引人的是老师们分享的微电影创作背后的故事。

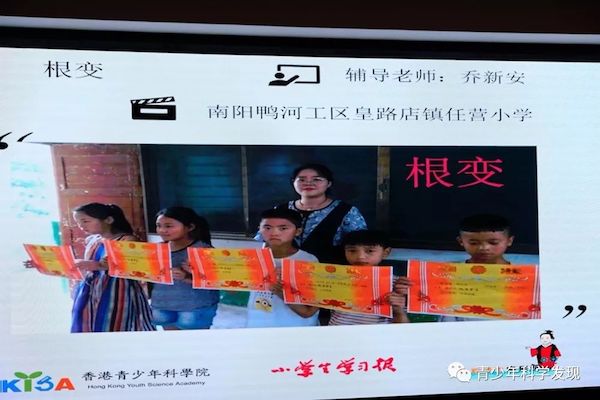

“因为全区只有我们学校有一台DV机,所以教育局要求我们拍出一部微电影。”这是南阳市鸭河工区皇路店镇任营小学校长吕克和乔新安老师上台领奖并发表获奖感言时所说,在场的老师们立即哈哈大笑起来。“说干就干,我们的作品《根变》就诞生了。”吕克校长热情洋溢地继续向大家介绍。虽然没有强大的专业团队,没有炫酷的拍摄剪辑技术,没有充足的资金支持,有的只是一台再普通不过的DV机,有的只是精益求精的电影人精神,依然能制作出打动人心的微电影作品。这份对微电影的热情和执着深深地打动了在场的每一位老师。

“窗前的牵牛花,门前的小娃娃,娃娃树下等爸爸,爸爸回家哄娃娃。大手举起娃娃,胡茬蹭着娃娃,娃娃抱着爸爸,双手撑起我们的家……”一曲动听的童谣唱出了一段温馨、感人的父女之情,也让现场的老师们不禁湿润了眼眶。这是开封市第一师范附属小学根据真人真事创编的影片《爸爸》的主题曲。这部影片道出了无数人民警察的心声和无奈,他们为了社会的安定、人们的安康而整日忙碌在工作岗位上,却很少有时间陪伴家人,很少有时间好好地爱自己的孩子。令人意想不到的是,贯穿影片始终的主题曲竟然是家长和学生独立作曲、作词、演唱而成的。

除了《爸爸》《根变》,《静听花开》《侦相》《阳光下的篮球》等许多其它校园成长类故事片,都是全省各地的基层教师根据身边发现的问题、身边发生的故事自编、自导、自演而成。作品为我们诠释了一个个生动鲜活、有血有肉、充满正能量的人物形象、为我们演绎了一个个原生态、有情怀、积极向上的电影故事。

中华文化源远流长、博大精深,我们缺的不是经典文化,而是传承经典文化的人。传统文化类纪录片不仅让我们看到了中原大地上光彩夺目的文化瑰宝,如历经3600多年的郑州商代古城墙、中国的汉字名片——甲骨文、火针上的绝美“刺绣”——烙画、用泥巴做成的乐器——淮滨泥叫吹等,也让我们看到了老师和学生为经典文化的传承所做出的努力。

“我们的拍摄初衷是让更多非物质文化遗产走进千家万户,让更多的人了解、接受并喜欢这些宝贵的非物质文化遗产,从而为非物质文化遗产的保护和传承献出自己的一份微博之力。”河南省淮滨高级中学张成林老师向大家介绍作品《淮滨泥叫吹》时这样说道。张老师带领学生在炎炎夏日寻访技艺精湛的民间艺人郑保民爷爷,为我们展示了泥叫吹的制作过程的同时,更让我们领略了老一辈民间艺术家的匠人精神和对艺术独特的诠释。

1角、5角、1元的硬币杂乱地混合在一起,怎样才能把它们更快、更好地分离开呢?郑州市金水区农业路小学的王瑞同学,发现自家售卖面条的小商店经常会收到很多硬币,需要花费很长时间才能把各种硬币分离开来。小小年纪的他就想:“我能不能发明一种分离硬币的简易装置呢?”于是在杨晓亮老师的帮助和指导下,王瑞同学和同伴们通过对实验模型进行不断地改进,终于探究出了一种简便、快速的硬币分离器,科学微电影《硬币分离器》也就新鲜出炉了。

除了展示发明创造的科学微电影作品,透过镜头、放飞好奇,奇妙生命、影视记录,生态环境、影视保护,科技创新类纪录片更多地为我们展示了大自然的无奇不有、丰富多彩,如斑络新妇家里的“网红”——小红斑蛛、身边的入侵者——法老蚁、大树复杂的生态系统等,不仅让我们懂得了人类应该与大自然和谐相处,也让我们认识到了环境保护刻不容缓。同时,这些作品无一不让我们看到了孩子们敏锐的观察力,发现问题、解决问题的能力,以及持之以恒、坚持不懈、不达目的、誓不罢休的科学探究精神。

“当我制作微电影的时候,渗透到骨髓里的激情就立即喷发出来了!”参展作品《不仅是棵树》和《寻找城市精灵》的作者王泓帆同学,是郑州市第二中学高三年级的一名学生,他连续4年参加香港“青少年科学发现微电影”夏令营,每年都会制作出一部科学微电影作品,在介绍自己制作科学微电影心路历程时深有感触地说。

当得知姜冬梅院长参加此次活动时,郑州市第二十二中学初中一年级的郭子钰同学,为了要和姜冬梅院长见上一面,在妈妈的陪同下,早早地来到了会议现场,并和大家分享了她在2018香港“青少年科学发现微电影”夏令营中完成的科学微电影《斑络新妇家的“网红”》的制作过程,忘不了同伴的互相帮助,忘不了为了作品的最后冲刺而通宵达旦,更忘不了姜院长如妈妈般的呵护和关爱。

一天的培训与学习,老师们辛苦并快乐着,收获颇丰。随着现在媒体技术和传媒形式的发展,影视是现代学习的重要语言,影视教育成为学校德育美育工作的有效载体。优秀影片在弘扬主旋律,传递正能量,增强文化自信上发挥着极其重要的作用。相信老师们回到各自的学校中,一定会将微电影活动蓬勃开展起来,不仅将原来的作品进行修改完善,还会带动更多的老师投身到微电影的创作当中,制作出更多优秀的微电影作品!

值得一提的是,此次展播展评的微电影作品均已入围“2019香港•国际青少年微电影节”,预祝老师们在 2019香港•国际青少年微电影节,以及2019美国波士顿国际青少年科学发现影像大赛、2019全国青少年科学影像节和2019全国中小学生微电影周上,取得优异的成绩!