官方微信服务平台

首届“国际青少年科学发现影像大赛”于2016年9月30日至10月6日在美国波士顿成功举办。来自中国、美国、澳大利亚,以及中国香港、中国澳门的小学生、中学生和大学生的科学项目参加了比赛。

虽已时隔近1年,首届比赛的盛况依然令人记忆犹新。下面就让我们随着《教育时报》记者张红梅的采访报道,来感受一下这场赛事的精彩瞬间。

一种感染到每个细胞的科学分享

记者题记

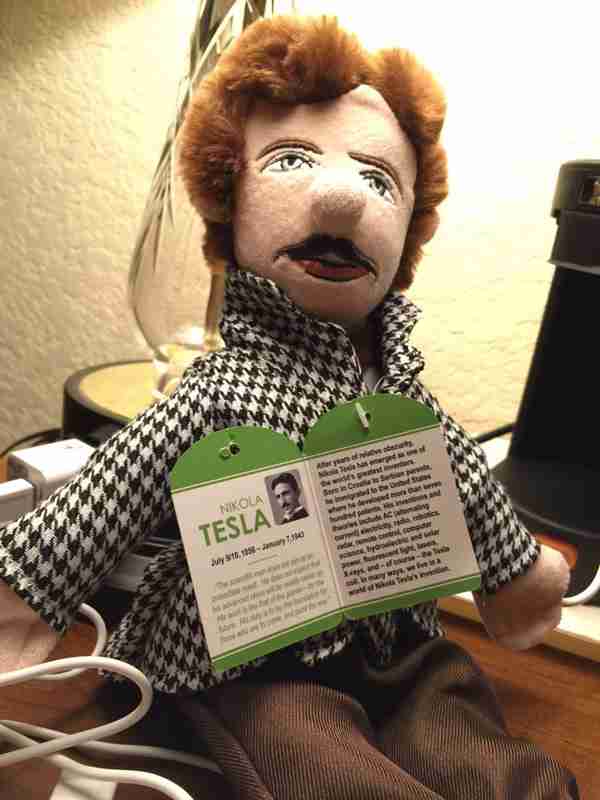

哈佛大学自然历史博物馆里那个叫“烙铁”的蜗牛,癌症研究中心实验室里亮起的小小灯泡,麻省理工学院科学馆里的“人偶”——发明家尼古拉·特斯拉,以及NASA的科学家“肉痛扎心”博士……太多太多的有趣又有影响力的细节,都与科学有关,与科学教育有关。

除紧张的评审外,本届大赛还组织了一系列的交流分享活动,有与最前沿的科学家的交流与分享;有与美国顶级私立高中菲利普斯学院的学生们交流与分享;有深入哈佛大学、麻省理工学院著名实验室,现场探秘感受科学研究的真实;有非常好玩的令人眼花瞭乱、收藏有海量展品的科学馆、博物馆……

.jpg)

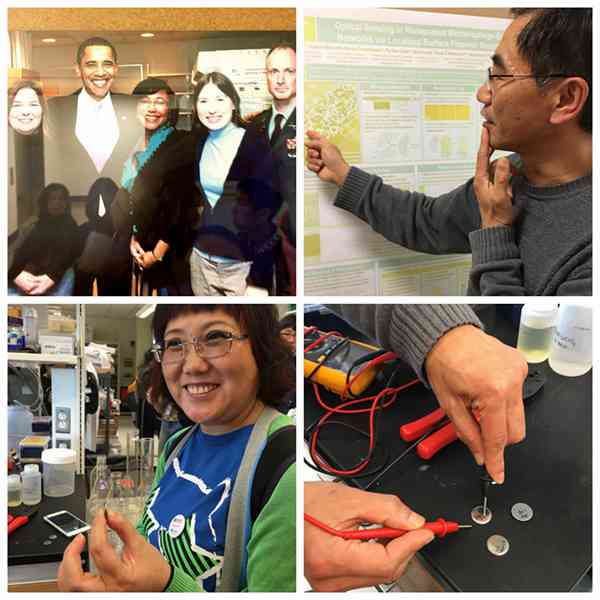

“呀,这个灯真的亮了!”同学们看着手中的小小灯泡,兴奋地叫了起来。在麻省理工学院戚继发博士的实验室,他展示了最新科研成果——生物电池。在实验室走廊的一个橱窗里,有几张照片。戚继发告诉记者,这是奥巴马来参观实验时拍的。戚继发是日本筑波大学固体物理学博士,曾分别在日本科技部和国立材料化学研究所担任研究工作,现为麻省理工学院Koch癌症综合研究所研究员。

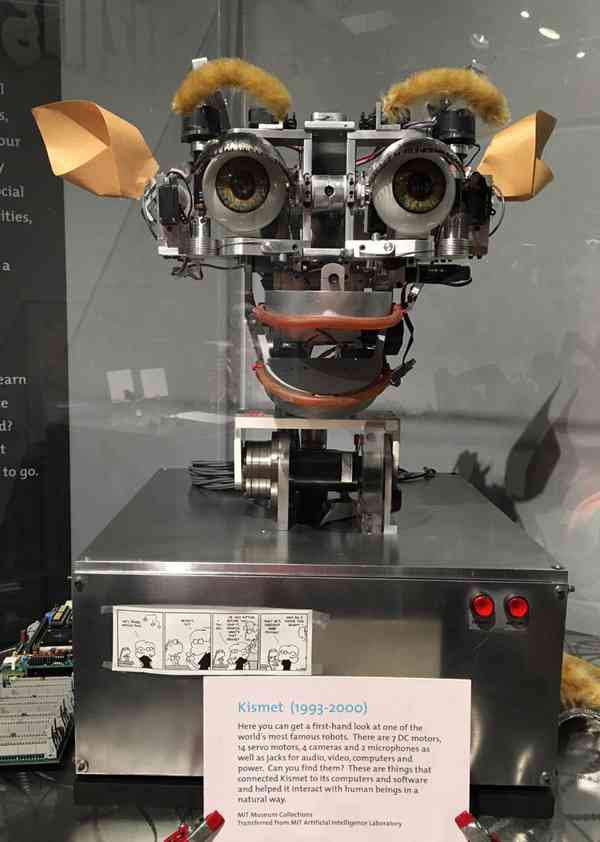

建于1861年的麻省理工,是世界最为著名的私立研究型大学。学校所提倡的理念是“让科学更进步,并将之运用到实际”。在学校的科学馆里,那些有趣的科学展品,许多都是可以动手操作和互动的,这让参赛师生们兴趣盎然,留连忘返。

.jpg)

有“世界第一技校”美誉的麻省理工,学生们自由地张扬着个性。你看,坐在这儿学习不错。

来自广西的青珊珊老师在MIT科技馆礼品店的众多礼品中,选择了这个人偶——科学家尼古拉·特斯拉。青老师告诉记者:“特斯拉的一生中有1000多项发明专利,涉及到电力、计算机、电子、机器人、放射等等。”这是一个被遗忘的发明家。特斯拉说过,从事科学工作的人,并不在意他的先进想法是否立刻得到采纳。他的工作,就像播种机播下的种子一样,是为了将来的收获奠定基础,而不是在乎眼前的一点一滴。“他现在是我的偶像了,我要把偶像带回家!”青老师兴奋地说。

.jpg)

.jpg)

“快来看,这些花不是标本,也不是干花,更不是绢花,而是制作细腻、栩栩如生的玻璃花。”来自广东佛山市顺德区胡宝星职业技术学校的叶旭飞校长兴奋地招呼着他们学校的参赛师生。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

这些收藏于哈佛大学自然历史博物馆的玻璃花,是为了植物学教学的需要,专门请德国玻璃匠人制作的。他们不仅仅精通玻璃工艺,还是名副其实的博物学家,从植物的外部形态到内部的解剖结构,无不栩栩如生。“看着这些玻璃花,我就想起大学一年级对着显微镜画植物解剖结构图,子房、胎座、柱头这些生僻的名词又跃然纸上了。”姜冬梅兴奋地说。

展厅里,最感人的故事不是150年前开始制作玻璃花,而是100年前,制作玻璃花的鲁道夫捡了一个奇特的蜗牛。那时蜗牛2岁,他把蜗牛带回家,给它起名“烙铁”,养了8年之久,“烙铁”寿终正寝,鲁道夫为它写了悼词。“烙铁”的壳和它的悼词都和玻璃花一起展出在馆中。

.jpg)

除紧张的评审外,大赛还组织了一系列的交流分享活动,有与最具前沿的科学家的交流与分享;有与美国顶级私立高中菲利普斯学院的交流与分享;有深入哈佛大学、麻省理工学院著名实验室,现场探秘感受科学研究的真实;有非常好玩的令人眼花瞭乱、收藏有海量展品的科学馆、博物馆……

.jpg)

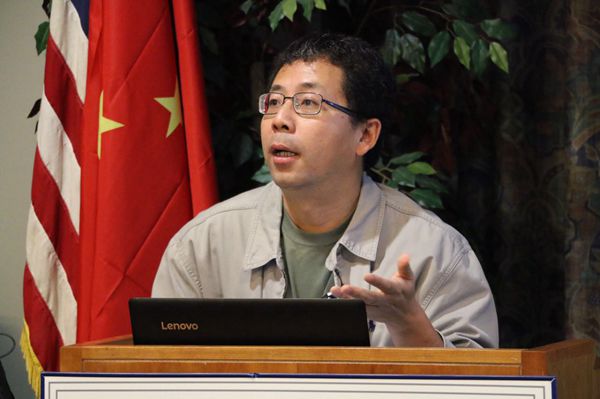

“我到美国20年来,这是我第一个见到的真正专注于科学教育的团队。不去购物,不去玩迪斯尼……而是亲历科学探究、关注波士顿的科技创新。”吴星涛博士告诉记者。吴星涛博士是NASA(美国国家航空航天局)卓有成就的科学家,微电子专家,美国Microscale公司创始人兼总裁。大会特别安排了他与师生们分享他的科研经历。

.jpg)