官方微信服务平台

点开《不仅是棵树》,想起四位少年当年的样子,历历在目。我不仅看到了一棵大树的故事,更看到了在科学微电影这个经典STEM活动中,一个个科学少年渐渐成长为祖国的栋梁之才。

.jpg)

.jpg)

张溪典同学,本片的辅导老师,21岁。张溪典在2007年参与了中国青少年第一部科学微电影作品的创作《泥咕咕——一种古朴的玩具》,这部作品代表中国参加了第六届日本儿童科学影像节并获得海外作品大奖,之后他就爱上了用动态影像来表达科学探究这种形式。

.jpg)

.jpg)

制作科学微电影作品《泥咕咕——一种古朴的玩具》

2008年,张溪典再次以作品《两种蜘蛛的研究》代表中国参加了意大利青少年科学影像节;2014年,他以作品《池塘中水黾消失之谜》一举在美国洛杉矶获得第65届英特尔国际科学与工程学大赛(Intel ISEF)专项奖一等奖,这个奖项是由美国畜牧兽医协会授予的,同时获得一等奖的另一位美国选手当即就被录取到了麻省理工学院(MIT)。

.jpg)

.jpg)

制作科学微电影作品《池塘中水黾消失之谜》

.jpg)

参加第65届英特尔国际科学与工程学大赛(Intel ISEF),并获得专项奖一等奖

但是拿了科技竞赛大满贯的张溪典却抱定了发展中国科学影像事业的信念,一定要报读香港浸会大学电影学院。科学微电影项目,不仅是STEM(科学、技术、工程、数学),也包含了更多A(人文艺术)的内涵,培养了学生跨学科思维的能力和丰厚的人文素养。从今天看,他的选择是正确的,一个爱科学的创客少年,科创的思维帮助他开启了电影编导的创意人生。2017年暑假,他念念不忘自己成长的科学微电影夏令营,作为电影学院3年级的大学生,带领夏令营的学弟和学妹们一起完成了这部生动、有趣、极具童心和创意的科学微电影作品《不仅是棵树》。

.jpg)

制作科学微电影作品《不仅是棵树》

如今,张溪典已经是香港浸会大学传媒学院编导专业的硕士研究生了,虽然常常会和成龙、郭富城这样的天王明星去讨论新作,但是他仍然盼望着中国科幻影片占领全球票房。

.jpg)

2.严知

严知同学,本片的后期制作,16岁。严知在2014年就第一次参加了香港青少年科学发现微电影夏令营,当时他只有13岁,是来自上海宋庆龄学校的一名初一学生。虽然只有13岁,但是他表现出了对动态影像编辑技术的热爱甚至痴迷,他剪辑的处女作《皮包壳的树栖蜗牛》在2014年第五届全国青少年科学影像节上获得了初中组最佳作品。

.jpg)

.jpg)

制作科学微电影作品《皮包壳的树栖蜗牛》

从此,严知的科学探究与微电影创作热情一发而不可收,2015年的夏令营作品《帝国的交通》、2016年的夏令营作品《生化结合治理白蚁》连续获得美国波士顿国际赛事和全国赛事的最佳科学探究奖项。

.jpg)

.jpg)

制作科学微电影作品《帝国的交通》

.jpg)

制作科学微电影作品《生化结合治白蚁》

连续三年的科学探究大奖,也许拿奖拿得手软了,2017年夏令营他想转变一个风格,尝试一下科学故事片的剪辑。这个大胆尝试,让只有16岁的老剪辑师充满了压力,叙事风格的转变、镜头的切换都不再像他做纪录片时那么得心应手,镜头的挑战、配音的挑战同样成为剪辑师后期制作时的巨大挑战,但是他依然以自己瘦弱但沉稳的身躯抗住了这些挑战,他和队友们密切配合,终于在大赛前如期完成了《不仅是棵树》的后期制作。当《不仅是棵树》在世界顶级著名高校哈佛大学教授俱乐部展播时,场上不时传来观众们欢乐的笑声,这是严肃的科学影像大赛中难得一见的轻松欢乐场景,观众们已经走进了大树这个生态系统中。

制作科学微电影作品《不仅是棵树》

严知在科学微电影上的卓越表现,已经成为了上海市青少年科技活动中心一张靓丽的名片,当然在夏令营中4年的锤炼,使他也成为了香港青少年科学微电影夏令营响当当的永远荣誉营员。此时此刻的严知,正在美国名校的申请表格中一排排地填写上这些获奖作品,展示着一位中国少年创客优秀的科学探索素养。预祝严知被名校录取!期待2019捷报频传!

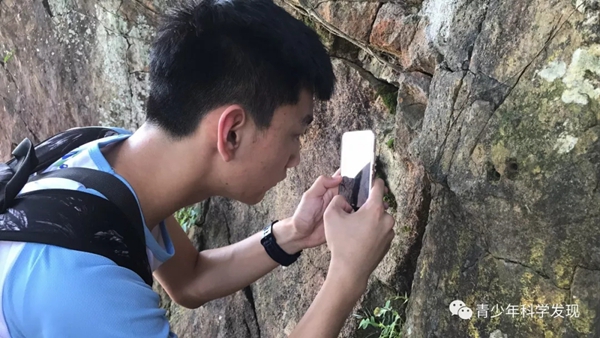

王泓帆同学,承担本片的摄影师和第二剪辑师,15岁。说起第一次参加科学微电影夏令营,还得从2015年说起,那一年他13岁,上初一。那年的夏令营是在香港的饶宗颐文化馆举行,文化馆在半山上,常常要搬矿泉水、送洗衣服、搬摄像器材,上上下下很多台阶。王泓帆是营员中最懂事的孩子,常常不辞辛苦帮老师、帮各组去拿东西,一个标准的贴心“暖男”。就是这么一个小暖男,从2015年到2016年,再到2017年、2018年,4年的科学微电影夏令营历练,使他从一个旁观者变成了参与者、到积极筹划者,再到团队的领导者,4部作品记录了一个创客少年的成长之路。他在2015年的第一部作品《文化馆里的恐龙后代》,2016年的第二部作品《胡蜂的叶巢》,2017年的第三部作品《不仅是棵树》,2018年的第四部作品《寻找城市精灵》,一部一个坚实的脚印,一部一个包揽国际和全国科学影像奖项的大满贯,一部一个少年创客的美丽传说。

制作科学微电影作品《文化馆里的恐龙后代》

制作科学微电影作品《胡蜂的叶巢》

制作科学微电影作品《不仅是棵树》

制作科学微电影作品《寻找城市精灵》

4.张志豪张志豪同学,本片的编剧,16岁。2017年,张志豪已经到了繁忙的高二暑假,但是他妈妈终于帮他找到了一个到香港参加青少年科学发现微电影的机会,用她妈妈的话说“于是他暗淡的人生就此开始闪光”。初来乍到,和一群“学弟”组成一个小组,学弟们竟然都是科学微电影的高手,这让张志豪分外郁闷。但是短暂的郁闷很快就烟消云散,几天野外科学考察,与大自然的亲密接触,一下子调动起了他深藏在心的文学创作欲望。这些欲望在应试教育中没有显露的机遇,但是在夏令营里,他如鱼得水。《不仅是棵树》需要一组小动物们的拟人对话,谁来起草呢?“我!”张志豪当仁不让,承担起了整部作品的脚本创作任务,就这样,一个编剧诞生了!当《不仅是棵树》的制作团队走上红毯,在中国呼和浩特第8届全国青少年科学影像节上亮相的时候,三位帅气的小伙子圈粉无数。张志豪抑制不住激动的心情,当场立下决心“我也要像典典哥哥一样,成为名副其实的影视编导!”

制作科学微电影作品《不仅是棵树》

2018年暑假,已经高三毕业的张志豪不仅重新回到夏令营完成了他的第二部科学微电影作品《多刺蚁争斗之谜》,而且他在夏令营期间收到了香港浸会大学电影学院的录取通知书,开启了他的人生兴趣与志趣完美结合的新生。

制作科学微电影作品《多刺蚁争斗之谜》

一部科学微电影作品,对一个青少年的成长能产生多大的影响呢?它的作用很难用短短几年的数据来说明。常言道:十年树木,百年树人。一部科学微电影的制作活动就是在以“百年树人”的宗旨积极地影响着一个青少年的一生。《不仅是棵树》中的4位主要完成人在科学微电影活动中的成长故事刚刚拉开序幕,让我们一起期待他们更加精彩的人生!